常州江苏大学工程技术研究院

Changzhou Engineering and Technology Institute of Jiangsu University

1 建设概况

发展氢燃料电池汽车是双碳重大战略需求

氢燃料电池汽车:零排放、燃料加注快、低温性能好、续驶里程长等特点;

但燃料电池汽车在能量密度、安全性、效率等方面仍存在短板;

开展燃料电池汽车关键技术攻关、推广燃料电池汽车应用是践行国家战略、落实国家规划的必然选择。

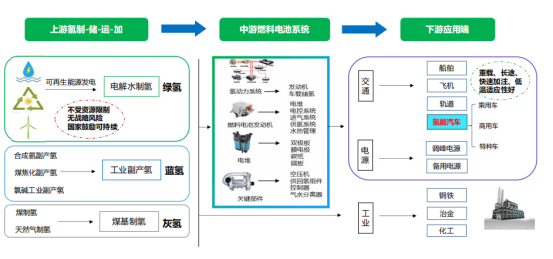

氢能产业链发展趋势

燃料电池发动机研究所

立足国家双碳战略,江苏大学燃料电池发动机研究所,充分利用整合资源,形成了具有基础研究、高技术创新、人才和权威评价功能的研究机构。以车规级燃料电池发动机为目标,通过高性能长寿命新型关键材料研发、关键部件技术攻关、智能化集成技术创新研究,突破发展瓶颈,大力研发并获得有自主知识产权的燃料电池发动机整机及核心零部件技术,使研究所成为研究成果向应用转化的有效渠道,起到产业技术自主创新能力的重要源头和强力支撑平台的作用,形成国内新能源动力系统研发群体和相关专业技术人才培养基地。

研究所现为中国内燃机学会燃料电池发动机分委会理事单位,为我省在先进新能源汽车领域重要的研发力量,承担和参与国家、各部委和地方纵向研究项目,同时与省内各科研机构、大专院校、企业单位开展广泛的合作。

研究所目前专职教师包括教授5人,副教授6人,讲师7人,产业教授3人,全日制在读博士研究生5人,硕士研究生20余人。

依托平台

高端装备关键结构健康管理国际联合研究中心

江苏省电动车辆驱动及其智能控制重点实验室

江苏省新能源汽车运行智能化技术工程实验室

机械工业汽车驱动控制重点实验室

江苏省新能源汽车零部件协同创新服务示范基地

中国石油和化工行业协会氢能高效制备与燃料电池技术重点实验室

混合动力车辆技术国家地方联合工程研究中心

江苏省节能与新能源动力总成工程研究中心

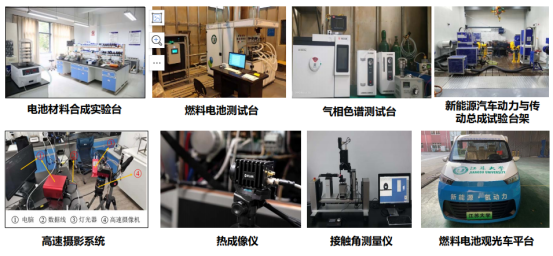

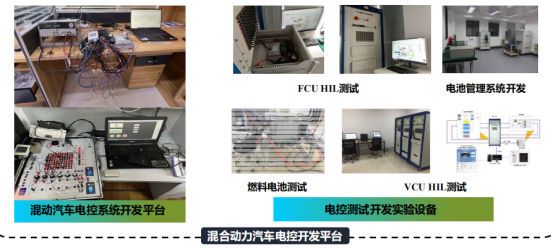

科研条件

承担项目

2 基础研究

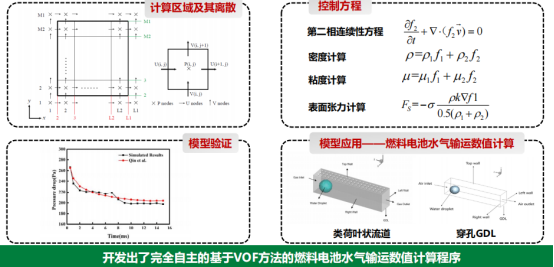

宏观尺度数值计算方法——VOF模型开发

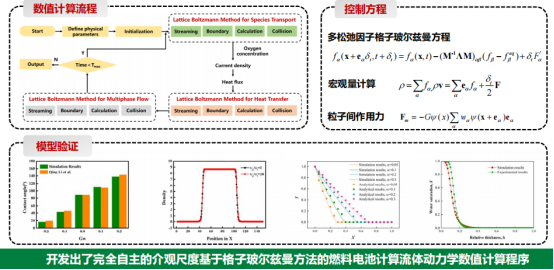

介观尺度数值计算方法——格子玻尔兹曼模型开发

研究方向1-燃料电池高效水气输运管理

为了探索燃料电池流道表面微孔表面的润湿状态并优化微孔表面的形状参数。 建立了二维格子玻尔兹曼 伪势多相流模型,探讨了形状对润湿行为的影响。

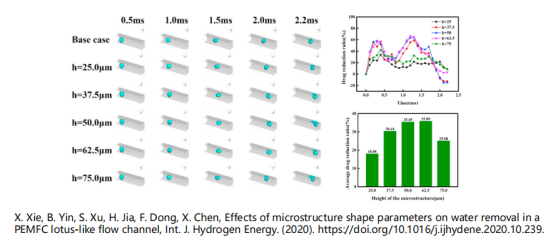

为了提高质子交换膜燃料电池(PEMFC)的排水性能,对微结构PEMFC流道中的水去除进行了三维数值研究。 研究了微观结构形状参数(高度、半径和间距)的影响。

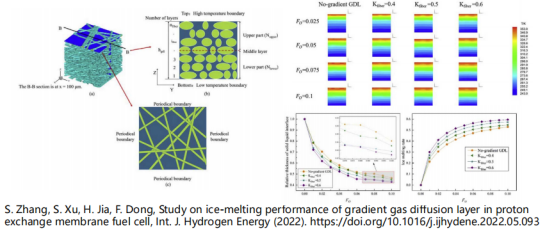

研究方向2-燃料电池低温冷启动机理

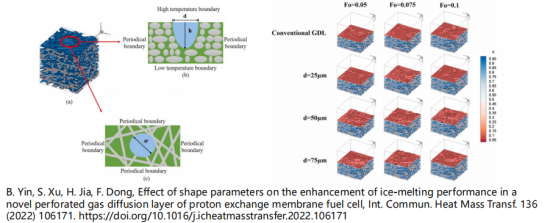

为了探索穿孔气体扩散层中的融冰过程和有效且高效的 GDL 结构以提高融冰性能,基于焓的格子Boltzmann 方法建立了三维融冰模型。 模型中使用修正的弯曲边界条件来考虑复杂的碳纤维表面。 研究了孔形状参数对冰融化的影响。

采用格子玻尔兹曼法(LBM)建立三维模型,研究质子交换膜燃料电池(PEMFC)气体扩散层(GDL)内部融冰过程。 采用单点二阶弯曲边界条件。 研究了GDL碳纤维数量、碳纤维数量增长斜率和碳纤维直径对冰融化的影响。

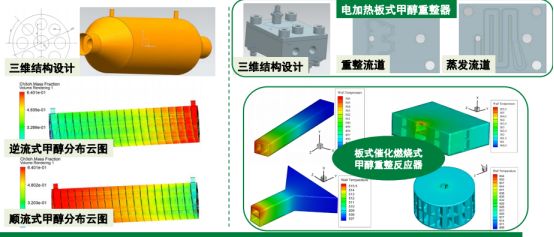

研究方向3-甲醇重整制氢关键技术

分别设计开发了结合内燃机尾气余热利用的管式甲醇蒸汽重整器与基于分形理论的自热型板式重整器,并分别以填充床及浸渍法担载催化剂,开展甲醇蒸汽重整性能研究。

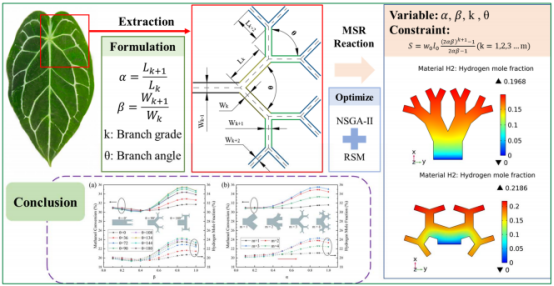

为了探明分形结构对甲醇重整反应热质输运过程的影响规律,基于三速率反应机理建立甲醇蒸汽重整反应三维数值模型,探讨了分形结构特征参数对反应器热质传递过程的影响。

分形流道因其独特的输运特性,能够显著强化甲醇重整反应的传热传质过程

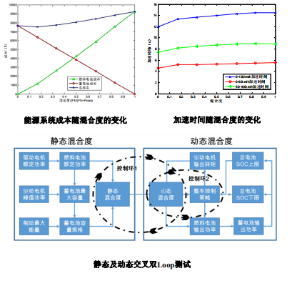

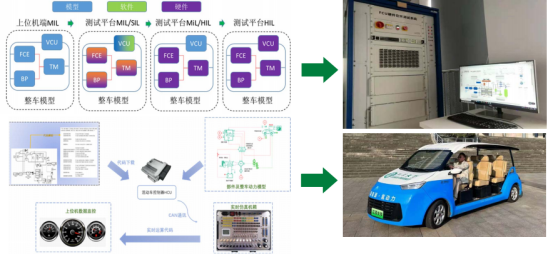

研究方向4-电电混动能量管理

以燃料电池与动力电池混合度作为研究对象,研究静态混合度与动态混合度的耦合机理,获得最佳整车设计参数。

通过系统及零部件台架试验获取连续动态输入激励的输出反馈,借助全局灵敏度分析的Sobol法获取实物模型与仿真模型的偏差,形成高精度仿真模型。

以动力性和经济性及环境适用性最为评价指标,在MPC模型预测算法框架下,通过LSTM长短期记忆人工神经网络进行速度预测,结合DDPG深度确定性策略梯度算法进行能量管理与控制。

研究方向5-燃料电池整车开发

与国内知名企业共同开发燃料电池汽车电控平台,基于成熟的平台化技术进行样机研发与测试。

通过HIL硬件在环试验,整车试验验证所开发的能量管理控制策略,闭环整车开发流程。

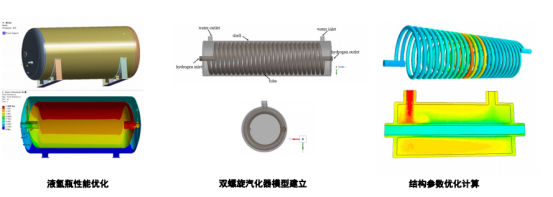

研究方向6-液氢储运技术及应用

研制高安全、长寿命车用液氢系统,突破液氢瓶真空寿命短、成套装备安全性要求高等关键技术,推进车用液氢装备工业化进程。

设计开发氢燃料电池汽车循环水浴双螺旋管壳式汽化器,并对结构参数进行优化计算,确定不同工况下的最佳循环水流量,相比于传统汽化器汽化效率显著提升。

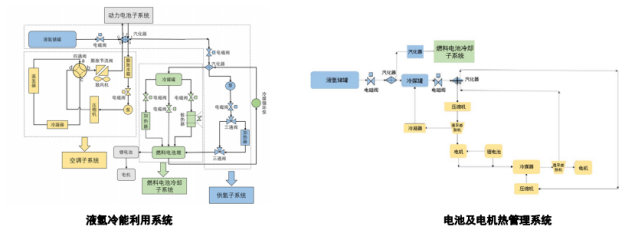

设计开发液氢冷能利用系统,充分利用液氢在汽化过程中的冷能,大大提高液氢作为汽车能源的利用效率,实现能源的回收利用。

其中动力电池子系统利用直接膨胀法和朗肯循环法相结合的联合循环法,将液氢汽化冷能和锂电池及电机余热进行热量交换,实现冷能和热能联合发电。

3 工程开发

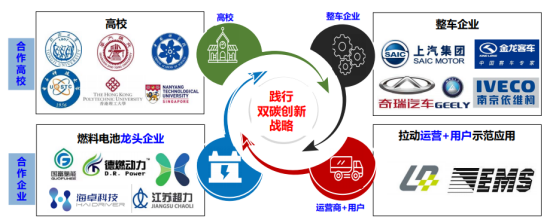

合作伙伴

全产业链协同攻关—组建“燃料电池汽车示范应用联合体”,通过整车企业、燃料电池系统企业、运营商、用户和加氢站产业链上下游高效联动,保障新一代燃料电池汽车有序研发。

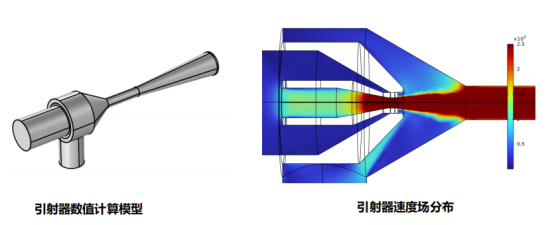

典型案例-引射器设计优化

根据企业的要求,对燃料电池氢循环系统的引射器部件进行优化。优化后,引射比突

破3,能很好地满足企业的要求。

典型案例-氢气分离器设计优化

根据企业的要求,对燃料电池氢循环系统的挡板式氢气分离器进行设计优化。优化后的氢气分离器水分离效率可达90%,满足企业的需求。

典型案例-供氢阀组开发

联合企业对燃料电池供氢阀组进行合作研发,包括氢气截止阀SOV、喷氢比例阀HGI、引射器JP、限压阀PLV-G和压力传感器,降低了供氢系统的体积,简化了气路结构, 提高了密封性能。